La malaria, également connue sous le nom de paludisme, demeure l’un des défis majeurs en matière de santé mondiale, affectant principalement les régions tropicales et subtropicales. Son diagnostic précoce revêt une importance cruciale pour une prise en charge efficace des patients. Cependant, les méthodes de diagnostic actuelles présentent des limites, mettant en évidence la nécessité de solutions innovantes. En effet, le diagnostic de la malaria a longtemps été entravé par des limitations liées à la sensibilité et à la rapidité des méthodes traditionnelles. La microscopie nécessite une expertise considérable et prend du temps, tandis que les tests rapides antigéniques peuvent présenter des résultats faussement négatifs, notamment dans les cas d’infections à faible parasitémie ou dans les cas d’infections à Plasmodium non-falciparum.

La technique LAMP (loop-mediated isothermal amplification) est une technique de biologie moléculaire à réponse rapide qui émerge comme une alternative prometteuse pour le diagnostic de la malaria. Basée sur une amplification isotherme de l’ADN, cette méthode uniquement qualitative permet une détection rapide (moins de 2h) mais spécifique du parasite responsable du paludisme.

La technique LAMP surpasse les méthodes de diagnostic traditionnelles de plusieurs manières. Elle permet de détecter les 5 espèces de Plasmodium, avec une sensibilité à 2 parasites/µL pour P. falciparum versus 10 parasites/µL pour la goutte épaisse. Cette sensibilité accrue doit cependant tenir compte du contexte clinique : attention aux parasitémies faibles chez des gens vivant dans les tropiques et qui se présentent aux urgences. La technique LAMP se distingue par sa simplicité technique, et sa capacité à fonctionner à une température constante, éliminant ainsi la nécessité d’équipements sophistiqués. Cependant, des préoccupations subsistent, telles que la nécessité d’une formation spécifique pour les opérateurs ou la sensibilité aux contaminants environnementaux. Son coût reste élevé mais cela est à mettre en regard des coûts cachés liés à la microscopie (formation, …) et du risque de devoir répéter la microscopie avant d’exclure le diagnostic de malaria. En cas de négativité de la technique LAMP, la gestion des patients est plus aisée : il n’est plus nécessaire de répéter la recherche de malaria. Néanmoins, la microscopie reste d’application en cas de LAMP positive, afin de déterminer la parasitémie, l’espèce et le stade du parasite. Tout comme les tests de diagnostic rapide, la technique LAMP ne peut pas être utilisée dans les suivis de malaria en raison de la persistance de sa positivité post-traitement.

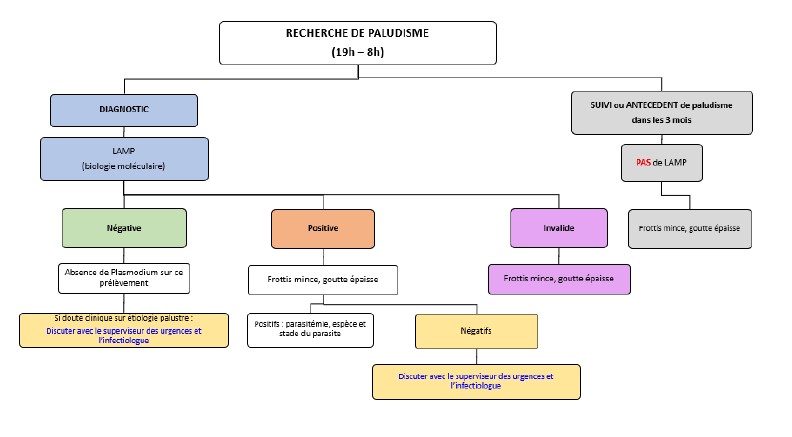

La technique LAMP a été implémentée aux Cliniques universitaires Saint-Luc le 18 décembre 2023. Cette technique est utilisée en période de garde, en suivant l’algorithme ci-dessous :

En conclusion, la technique LAMP offre une perspective prometteuse pour améliorer le diagnostic de la malaria dans les services d’urgence, surmontant ainsi les limitations des méthodes existantes.

Remerciements

Nous tenons à exprimer nos remerciements au Dr Virginie Chapelle, au Dr Salwa Hamdash, à la Phn. Sarah Peeraer, à la Phn. Marie Pouplard ainsi qu’au Dr Rhita Bennis pour leurs contributions à la validation technique de cette nouvelle analyse. Leur dévouement a été essentiel à la réussite de ce projet.