Introduction

La mort d’une personne (très) âgée n’est-elle pas attendue, normale et naturelle ? C’est ce que nous enseigne une forme de sagesse, le philosophe s’y prépare1. La séparation reste cependant souvent pénible tant pour la personne que pour ses proches. En revanche, d’expérience en gériatrie aiguë, j’ai pu observer que les décès adéquatement accompagnés étaient bien « vécus ». Ceci étant, la mort, j’y étais avec l’équipe confronté très régulièrement. Aussi ai-je, par la force des choses, appris assez tôt dans ma carrière à adopter pour moi-même et pour mon équipe une hygiène mentale qui protège du poids de la mort, du fardeau des morts côtoyés et des fins de vie accompagnées. Faut-il le souligner, nous consacrions la plus grande partie de notre temps, de notre énergie et de nos compétences à la raison d’être de notre métier en gériatrie : soigner des patients qui en grande majorité rentraient à la maison, ou à leur maison de repos. Il fallait s’y consacrer et il importait de protéger l’essence de cette mission.

De quoi réfléchir

Un jour, j’avais été invité à prendre la parole lors d’une réunion sur les soins palliatifs. Face au public, pendant mon exposé, je me suis senti pâlir, faiblir, défaillir presque, mais j’ai tenu bon et ai poursuivi ma présentation. Dans le public, on a dû remarquer que quelque chose n’allait pas, mais personne ne m’a rien dit à ce moment-là, ni après la fin de la séance. Je n’ai du reste pas pu identifier précisément ce qui avait déclenché cette réaction. Il y avait les propos sur la mort évidemment. Assez rapidement, pour tirer parti de cet incident émotionnel face auquel je m’étais trouvé démuni, j’ai entrepris la rédaction d’un article qui reprenait les messages de mon exposé. Cette écriture m’a soulagé, j’avais pu mettre les mots, et je me souviens de la phrase que j’y avais mise en épigramme : « De la mort, mais pas trop ». Cette formule attribuée à une poétesse polonaise suggère qu’il y a humainement des limites à considérer lorsqu’il s’agit de la mort, et ce n’est pas vrai que pour les médecins. La vie continue2.

1 Montaigne. « Le savoir mourir est un art qui nous viendra spontanément au moment venu comme tout autre savoir-faire ou savoir vivre. » (1533-1592) Essais - Lettres.

2 « … laisse les morts ensevelir leurs morts » Mt 8, 21-22.

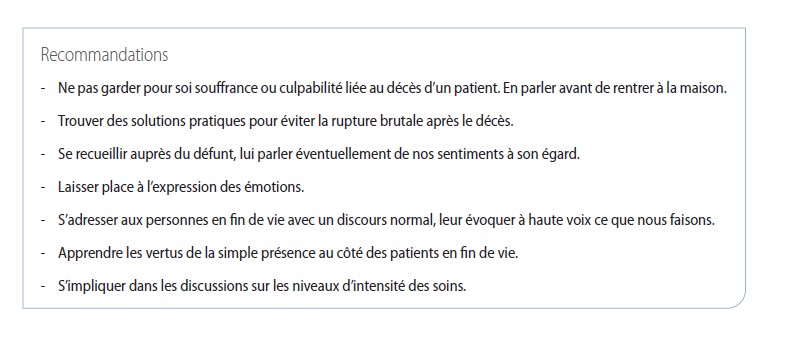

Nous avons au fil du temps élaboré des outils pour gérer sereinement les décès. Cela s’est construit en plusieurs étapes au fil de nos réflexions en équipe

Une décision importante dans cette démarche a été d’aménager une pièce dédiée, une mortuaire en fait, dans un local frais à l’intérieur même du service de gériatrie. Normalement, dans l’hôpital, les patients décédés étaient « évacués », conduits par un transporteur vers un bâtiment extérieur qui abritait la morgue centrale et le service d’anatomo-pathologie, proximité justifiée par les possibles autopsies. Il faut imaginer les dépouilles acheminées sur une civière, bien cachées sous un capot noir, à travers les couloirs et par les ascenseurs, conduites par un transporteur impassible, ignorant peut-être l’importance rituelle de son geste. Chez nous, ils restaient dans cette pièce jusqu’au moment où le service funéraire choisi par la famille venait reprendre le corps.

Cette proximité avec le défunt nous permettait de garder le contact avec les familles qui pouvaient ainsi librement s’adresser à l’un ou l’autre soignant pour reparler du disparu, et pouvaient être réconfortées. De notre côté, cette proximité nous offrait l’espace et le temps de prendre congé de la personne dont nous avions pris soin et que nous avions accompagnée. J’y retournais, seul parfois, le plus souvent avec l’assistant médecin et les stagiaires pour nous recueillir en adressant quelques paroles au défunt pour le remercier de sa confiance, pour lui dire ce que nous avions apprécié, ce qui avait été difficile, et nous pouvions lui dire au revoir. Ce n’étaient pas des paroles en l’air. Je pense que ce geste humain a dû aider et, je l’espère, servir d’exemple pour ces jeunes médecins, qui sans quoi rentraient chez eux le soir avec le poids des non-dits et de leur culpabilité.

Il est permis de pleurer

J’ai surpris un jour une jeune assistante pleurant seule dans le bureau médical. C’était le premier mois de sa formation et elle venait de connaître deux décès dans son secteur, « c’est de ma faute, sanglotait-elle ». Après lui avoir fait entendre qu’il lui était permis de manifester ses émotions, nous avons « débriefé » les aspects médicaux de ces cas pour conclure que tout avait été fait correctement. Je l’ai conduite à la chambre mortuaire pour exprimer avec elle devant le défunt les bons soins qui avaient été dispensés et le regret de n’avoir pu le « sauver ». Combien de fois n’ai-je pas ainsi invité des soignants, médecins, infirmières, peu importe, – nous étions tous des humains avant tout – à passer à la « chambre 19 » saluer avec respect celui ou celle dont les soins avaient été la raison d’être de notre métier, pour tout ce qu’ils nous avaient appris, ce qui méritait la plus grande reconnaissance envers eux. Moments émouvants dans leur simplicité, surtout quand nous y allions avec un membre de la famille, surpris et réconforté par les mots respectueux que nous prononcions à l’adresse de leur proche. C’étaient toujours des moments apaisants.

C’est la fréquence des issues fatales en gériatrie qui nous a obligés à réfléchir la question

Nous suivions plusieurs indicateurs de notre activité, le taux de mortalité en était un. Si pour des patients aux profils identiques, la mortalité était plus élevée chez nous que dans un autre service comparable, c’est qu’il y avait un problème, nous dirons de qualité. Ce n’était pas le cas. Par rapport aux autres services de l’hôpital, avec les soins intensifs et l’hémato-oncologie nous étions le service dont le taux de mortalité était nettement plus élevé (5 à 10% par an). Ce taux est cependant de loin inférieur à ce que se représentaient pour la gériatrie les soignants des autres services. Il n’était pas rare qu’en réponse à la question « A votre avis, quelle est la mortalité en gériatrie ? » on m’avance le chiffre de 50% ! Loin de là dans la réalité, dix fois moins comme je viens de le préciser. Nous avions au total environ 50 décès par an, soit en moyenne deux décès par an et par lit en gériatrie, pour moins de un décès par an et par lit dans l’ensemble de l’institution.

Nombre significatif de décès donc, qui devaient avoir un impact sur les membres de l’équipe

La fréquence des décès en gériatrie aiguë ne nous forgeait pas pour autant une carapace. Nous n’étions pas endurcis face aux fins de vie, mais nous avions aménagé notre organisation pour que ces fins de vies soient de bonne qualité pour les patients, et supportables pour nous. Nous en parlions librement lors de nos réunions d’équipe, dont certaines étaient supervisées. Pour la qualité, il y avait la formation du personnel et l’équipe mobile de soins palliatifs avec laquelle nous avions régulièrement des concertations. Nous étions pour eux de bons élèves. Des fins de vie supportables jusqu’à quelle limite ? Nous avions constaté qu’il y avait souffrance de l’équipe quand se produisaient plus de décès que notre moyenne ou que le hasard voulût qu’ils se suivent de trop près. Dans la mesure de la charge de soins que nous avions construite, cet indice entrait en ligne de compte. Sachant cela, nous avions décidé entre autres de consulter plus libéralement les conseils de l’équipe mobile de soins palliatifs. Et pour éviter une rupture trop brutale du lien avec le patient et sa famille, nous avions aussi adopté une autre mesure qui était très difficile à mettre en application. Il s’agissait de n’accepter de nouveau patient dans le lit où s’était trouvée la personne décédée qu’après un délai de 24 heures, c’était une revendication légitime de l’équipe nursing. Il y avait en permanence des demandes d’admission, la pression était forte et le lit « libéré » par une personne décédée apparaissait comme tel dans le tableau d’occupation de l’hôpital. Il est arrivé qu’on nous objecte que nous avions bien de la place puisqu’une personne venait de décéder. Difficile à mettre en application certes, mais en donnant nos arguments, nous faisions respecter nos valeurs.

Approche « snoezelen »

Ajoutons que dans le service nous avions aménagé, au départ pour atténuer les troubles du comportement des patients déments, un petit cocon « Snoezelen3 » avec une lumière tamisée, deux fauteuils confortables, de la musique et la possibilité de diffuser des huiles essentielles. Pour les personnes qui ne pouvaient se déplacer, nous avions reconstitué un mini « Snoezelen » sur table roulante que nous pouvions amener également au chevet de personnes en phase terminale. Ces personnes et leurs proches appréciaient.

3 S. Orain. « Snoezelen » Gérontologie et Société 2008 ; 31:154-164

Parler aux personnes âgées en fin de vie

Pas de lexique particulier, ni de « death litteracy » apprise, mais simplement une approche ouverte et une écoute attentive des paroles et du langage corporel des patients. Il m’est arrivé fréquemment, quand le décodage allait dans ce sens, de demander tout simplement à la personne si elle avait peur, ou ce qu’elle craignait. Elle reprenait alors « De la mort vous voulez dire ? Non, mais dites-moi comment cela se passe ? ». Je me souviens d’un ami de mon âge en fin de vie chez lui. Il pensait que le médecin que je suis pourrait tout lui expliquer. Je lui ai demandé délicatement de préciser sa question, pour savoir s’il s’agissait de la crainte d’avoir mal, d’étouffer ou autre crainte, en lui disant que les traitements symptomatiques qu’il recevait pouvaient être adaptés à l’intensité de ses symptômes pénibles. Il recevait de la morphine et s’assoupissait au cours de nos conversations, et il me disait « Mais avec cette morphine, je n’aurai pas la conscience de ce qui se passera ». Je restais simplement près de lui. Je lui faisais la lecture d’un livre écrit par un ami commun et alors qu’il semblait dormir et que j’en poursuivais la lecture, il avait fait une réflexion démontrant qu’il avait parfaitement tout écouté. Parfois, quand j’arrivais en visite, son épouse me prévenait « Il dort tu sais, il est bien comme cela, il vaut peut-être mieux ne pas le déranger », mais je ne pouvais m’y résoudre et je lui disais simplement que j’étais là et il souriait, et s’il m’y autorisait, je reprenais la lecture là où nous l’avions laissée. C’étaient des bons moments d’amitié. Si j’ai pu le faire pour un ami, c’est parce que j’avais appris cette attitude avec nos patients.

Un exercice important

Parler aux personnes en fin de vie, qui semblent inconscientes ou d’autres qui paraissent absentes pour des raisons cognitives, est un exercice que je faisais souvent, pour montrer aux jeunes médecins qu’il y a une vigilance préservée derrière la présentation d’une conscience en apparence éteinte ou égarée. Ne pas parler d’eux devant eux, mais bien leur parler à eux, leur adresser la parole, leur donner des explications même si tout pouvait indiquer qu’ils n’étaient pas capables d’écouter, faire ce pari. C’était important de leur parler directement comme à toute personne, avec un discours normal. Cela permettait également aux proches qui s’étonnaient éventuellement de cet effort leur paraissant inutile, d’avoir l’audace de faire de même et je les y invitais. Ils avaient pu saisir les frémissements d’une réaction et j’ajoutais que ce serait bien mieux avec eux qui lui sont familiers qu’avec nous les soignants connus seulement depuis peu. Encore à moitié incrédules, ils remerciaient quand-même timidement. Je devais éventuellement insister : « vous pouvez lui parler, et si vous pensez qu’elle n’entend pas, elle sentira certainement les accents affectifs d’une voix familière, je vous assure ». Donner leur place aux proches.

Important donc pour la personne bien entendu, pour les proches évidemment, mais très important pour nous. Exprimer à haute voix ce que nous faisions comme soins pour la personne, ce que nous en attendions, et forçant un peu, lui demandant de faire signe si elle avait compris. C’était aussi une manière de nous respecter et de respecter notre travail.

Apprendre à ne rien faire, à ne rien dire, savoir être là

Les médecins sont en permanence dans l’action, dans des décisions à prendre et je voulais aussi apprendre aux jeunes à se servir de leur présence, à « être là » tout simplement aux côtés de la personne, sans devoir nécessairement se précipiter à demander des examens ou à prescrire des traitements. L’exercice que je leur proposais parfois était de s’asseoir vingt minutes durant, sans rien dire ni faire, au chevet d’une personne inconsciente, apathique ou peu réactive, en recevant éventuellement au bout d’un moment des signes de vigilance, voire des paroles, parfois rien mais toujours l’enrichissement de leur expérience intérieure de futur médecin. Ils n’en étaient que mieux préparés à agir par la suite de manière adéquate et avec le recul nécessaire.

Pour les personnes en situation instable, et pour celles qui souhaitaient anticiper, nous avions réfléchi à un plan de soins spécifique

Nous en parlions lors de nos réunions d’équipe. Nous discutions une fois par semaine de tous les cas, l’un après l’autre et dans le détail (bilan fonctionnel dans chaque domaine, résultats des traitements et des actions, objectifs de soins et de réadaptation, plan de sortie etc.). Pour les cas délicats dont le pronostic était incertain, nous consacrions du temps à élaborer un plan de soins plus précis. En effet, telle personne pouvait à tout moment faire une complication sévère voire un arrêt cardiaque, et cela pouvait survenir le soir, la nuit ou le week-end. Il était donc bon d’anticiper les gestes à poser et les décisions à prendre dans ces situations. Nous avions pour guide un document en deux parties. La première dont il est question ici concernait les actions en cas d’arrêt cardio-respiratoire. Soit faire tout avec les réanimateurs appelés sur place (défibrillation, ventilation, perfusions) avec transfert dans l’unité de soins intensifs pour poursuivre les traitements et stabiliser. Soit appeler l’équipe de réanimation et faire tout sur place tout en prenant contact avec un médecin permanent du service pour nuancer et juger s’il y avait lieu de poursuivre, si la situation était récupérable et si le transfert à l’unité intensive était raisonnable. Soit enfin l’option de faire sur place et avec les moyens et le personnel du service, tout ce qui pouvait soulager les symptômes du patient, sachant d’avance que l’acharnement et les soins intensifs feraient plus de tort et de souffrances que les gestes mesurés prévus. Cette « échelle » avait été élaborée après analyse des données de la littérature concernant le pronostic après arrêt cardio-respiratoire de patients âgés non seulement très fragiles mais, de plus, atteints de pathologies aigues et chroniques sévères au pronostic défavorable à court terme. Il va sans dire que ce document figurait au dossier et devait revêtir la signature d’une infirmière et d’un médecin du service ainsi que d’une note précisant que la personne marquait son accord et que la famille en avait été informée. La deuxième partie du document-guide est détaillée ci-dessous.

Nous avions mis au point des mesures afin d’éviter de nous engager dans un acharnement thérapeutique non souhaité

Voici cursivement le genre de conversation que nous avions avec les personnes hospitalisées dans le service. « Parlons de ce qui n’arrivera peut-être pas, mais autant y penser à l’avance, c’est à dire au cas où votre état de santé devait se dégrader fortement, notre métier et notre déontologie, nous recommandent de faire (décisions pour les traitements et les soins), tout ce qui est dans votre intérêt vital (et nous indique de ne pas aller au-delà). Avez-vous déjà songé à ces éventualités ou en avez-vous discuté en couple, avec votre médecin ou vos enfants ? Avez-vous laissé des directives écrites dans ce sens ? Généralement, les personnes font confiance aux décisions du médecin qui est le mieux placé pour juger ; mais beaucoup de personnes redoutent aussi l’acharnement ». Il est donc utile pour nous de « calibrer » le plan de soins, nous le faisons selon un guide en quatre niveaux4 5. Il s’agissait pour nous de décrire positivement les soins et les traitements à prodiguer dans les situations limite, contrairement à l’injonction lapidaire « DNR : Do Not Resuscitate, ne pas réanimer », « ne rien faire », une sorte d’abandon. Cette injonction a encore la vie dure dans les institutions de soins. Nous étions d’avis que quand « il n’y a plus rien à faire », il y a beaucoup à faire et qu’il est raisonnable de fonder les actions sur le socle fondamental des soins : assurer le confort, soulager la douleur, soutenir les émotions et soutenir les proches. Ce contenu de soins humains correspond aux soins dispensés en toutes circonstances et de tout temps aux personnes souffrantes. C’est ce socle qui est plus développé en phase terminale et en phase palliative mais il sous-tend également les soins aux niveaux de plus grande intensité des traitements, niveaux où l’on décrira en outre des contenus spécifiques, toujours selon ce qui est raisonnable et médicalement fondé.

4 D. Vanpee, C. Swine. « Scale of levels of care versus DNR orders ». J Med Ethics 2004;30:351-2.

5 D. Vanpee, L. Tonnoir, Ch. Swine, JB. Gillet. « Échelle de niveau d’intensité des soins ». Louvain Medical 2005;124:227-231.

Pas d’abandon

Nous poursuivions alors : « Rassurez-vous, nous n’allons pas vous abandonner sans soins si votre situation s’aggrave brusquement ou progressivement. C’est toujours à vous que nous nous adresserons prioritairement pour vous informer de votre état et pour recueillir votre assentiment ou votre désapprobation (loi sur les droits du patient), à moins que vous ne nous indiquiez la personne de confiance (ou le mandataire) avec qui nous serons en relation concernant votre situation de santé. Cela n’arrivera probablement pas, mais autant prévoir, si vous deviez être inconscient nous sommes tenus de respecter vos droits en tant que patient, nos bonnes pratiques professionnelles et notre déontologie, directives qui vous garantissent des soins adaptés et de qualité. Imaginons maintenant la situation extrême mais peu probable où l’on vous trouve brusquement sans connaissance (en arrêt cardio-respiratoire), nous pratiquons alors normalement les gestes de réanimation et demandons le relais au service de soins intensifs pour la suite. Dans votre cas, ce serait souhaitable à moins que vous ne vous y opposiez, et dans ce cas, je le note dans votre dossier ». Le dialogue se poursuivait avec le patient, selon ses réactions, ses questions et avec toutes les nuances et les réserves nécessaires.

Certaines personnes font part de leur souhait de mourir

De nombreuses personnes, dans des moments critiques, ont manifesté leur désir d’en finir, et je me souviens aussi de plusieurs demandes explicites d’euthanasie. En voici deux.

La première vient d’un nonagénaire admis aux urgences avec une embolie pulmonaire massive. Mon collègue urgentiste m’appelle parce que le patient lui dit en suffocant qu’il veut être euthanasié, suivant l’exemple d’un personnage célèbre de ses amis qui en avait fait autant, (mais selon les critères légaux et donc pas dans une situation d’urgence, ce n’est pas le moment de lui expliquer ces subtilités). Connaissant le pronostic « fifty-fifty » de l’affection, je propose aux médecins des soins intensifs de tenter en 48 à 72 heures de lui faire passer le cap critique et de présenter cette possibilité au patient disant qu’ils ne s’acharneront pas au-delà. Le patient accepte, est traité aux soins intensifs et est très heureux de survivre… La souffrance avait été telle – l’angoisse d’étouffer –, qu’il avait préféré mourir tout en craignant des séquelles intolérables s’il avait dû survivre à un acharnement thérapeutique.

La deuxième est celle d’un octogénaire qui nous est transféré après un séjour en soins intensifs pour une infection pulmonaire sévère, suite d’une longue série d’infections graves précédentes. A peine arrivé dans sa chambre (la 18 je m’en souviens), la fille déboule dans mon bureau et me dit de manière impérative que son père – elle précise qu’il est hollandais – l’envoie me demander l’euthanasie en ajoutant qu’il craint que dans cet hôpital catholique on veuille à tout prix le maintenir en vie (sic). Sans répondre directement à la fille, et pour réduire la tension de la situation, je l’invite à m’accompagner au chevet de son père que je n’avais pas encore eu le temps de rencontrer. Chemin faisant, je la rassure en lui expliquant que nous ne ferons rien de plus que ce que son père nous précisera lorsque je l’aurai informé de sa situation. Effectivement, je lui explique que je comprends sa crainte et qu’il peut être assuré, s’il le souhaite ainsi, qu’en cas de nouvelle aggravation, je ne l’enverrai pas une nouvelle fois aux soins intensifs, mais que nous ferons les soins nécessaires (de confort) dans la chambre là où il vient d’arriver. C’est ce qu’il voulait entendre et sa fille aussi. Il est décédé tranquillement dans le service quelques jours après.

Ceci n’est pas un plaidoyer contre l’euthanasie, je n’ai pas eu à connaître de demandes répétées qui résistent au dialogue et aux plans de soins palliatifs, mais des situations vécues de demandes sous-tendues par la crainte de symptômes pénibles et surtout de l’acharnement.

Au seuil de la mort, des personnes ont éprouvé le besoin de se confier pour s’alléger de souffrances dans leur vie

Sans que je ne leur aie rien demandé, des personnes ont fait des confidences, non pas pour une confession qui m’aurait éthiquement engagé, mais comme on s’adresse à une personne de confiance. Je les ai écoutées. Elles m’ont livré des réalités de leur propre existence, réalités tellement intimes que je les garde pour moi, dépositaire de secrets que j’ai confiés au papier aux fins de m’en alléger à mon tour. Je les ai ensuite livrés à la flamme avec le plus profond respect6.

6 Alejandro Jodorowski « Psychomagie, un art pour guérir » film-documentaire 2019.